雷军感到后怕,小米汽车智驾改为辅助驾驶

风口浪尖的小米汽车,容不得再有半点闪失。

小米将智驾改为辅助驾驶

在风口浪尖上的小米,想低调都不行。

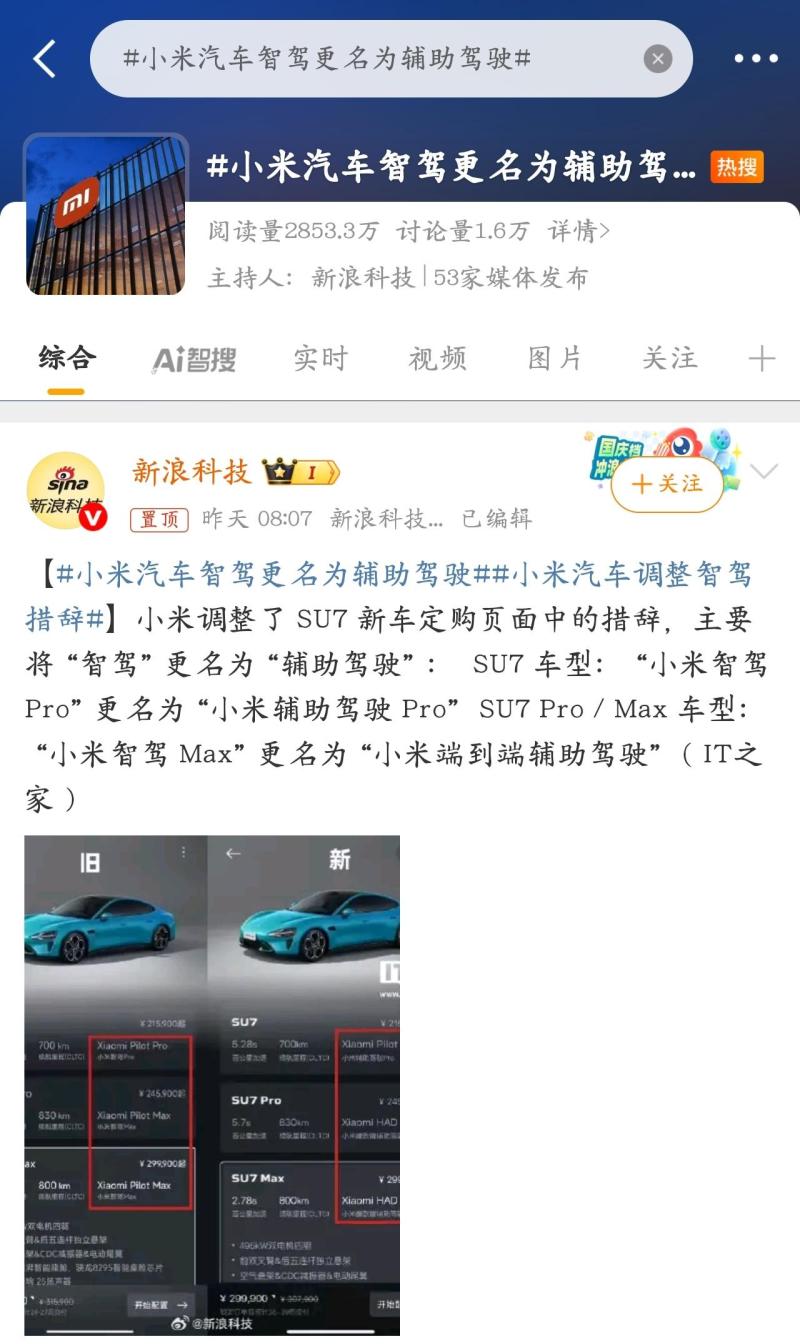

近日,小米汽车调整了 SU7 新车定购页面中的措辞,将“智驾”更名为“辅助驾驶”。

原本小米汽车是低调修改的措辞,结果被网友发现之后直接就将“小米汽车智驾更名为辅助驾驶”这一话题冲上了热搜。

图源:微博

小米的具体修改措辞如下,小米 SU7 标准版搭载的 Xiaomi Pilot Pro 由“小米智驾 Pro”更名为“小米辅助驾驶 Pro”;小米 SU7 Pro、小米 SU7 Max 搭载的 Xiaomi HAD 由“小米智驾 Max”更名为“小米端到端辅助驾驶”。

图源:微博

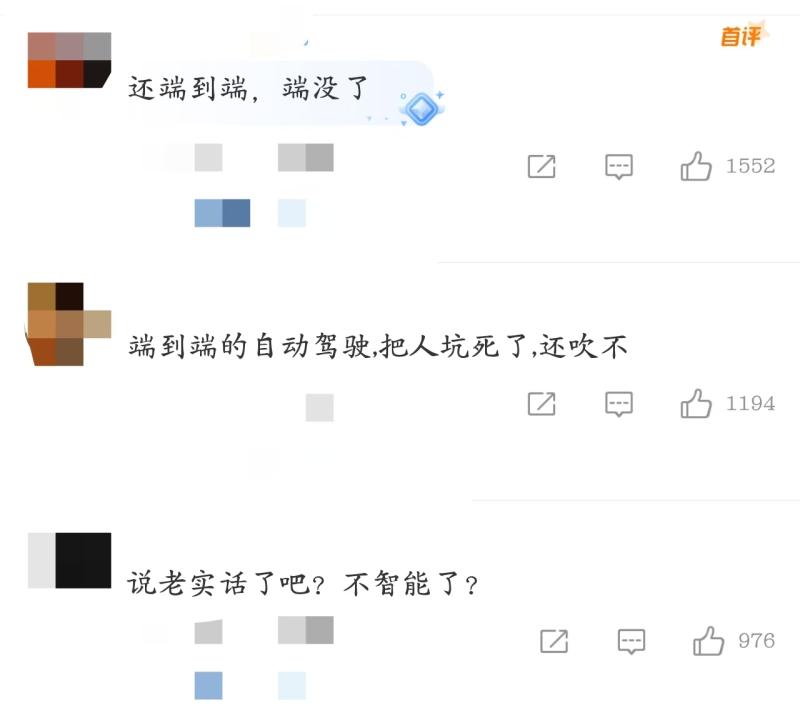

对此,网友们热议不断,态度不一。

一些人显然对小米之前的智驾宣传不太接受,表示“还端到端,端没了”“还吹不”“说老实话了吧?不智能了?”……

图源:微博

一些人则看好小米端正的态度和配合程度,表示“小米算清醒的”“这么改就对了”……

图源:微博

不难看出,网友们都没忘记前段时间小米SU7的车祸事件,汽车安全问题始终是人们关心的重点,前段时间更是让智能驾驶的相关话题引起了广泛的热议。

因此,工信部直接出手,要求汽车生产企业充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务,切实担负起生产一致性和质量安全主体责任,切实提升智能网联汽车产品安全水平。

图源:百度

此外,工信部还明确要求车企在宣传中不得使用“自动驾驶”“自主驾驶”“智驾”“智能驾驶”“高阶智驾”等容易引发误解的名词,必须以“智驾等级 + 辅助驾驶”进行描述,例如“L2 级辅助驾驶”。

与此同时,禁止使用“代客泊车”“一键召唤”“远程遥控”等名词,强调驾驶员必须全程参与控制。

基于此,小米将“智驾”改为“辅助驾驶”,通过名称来弱化车辆技术属性,让消费者将驾驶主体重新放回到驾驶员自身上,既是直接呼应工信部对功能描述“去模糊化”的要求,更是规避此前过度营销引发的法律风险。

与此同时,更名行为实质上承认了当前的智能驾驶技术仍处于“辅助”阶段,需要与用户对“智能驾驶=完全自动驾驶”的认知误区切割,回归技术真实能力边界。

毕竟,车祸事件导致公众对智驾安全性质疑激增,社交媒体出现“智驾=智障驾驶”等负面标签。

小米或许是想通过更名降低宣传调性,扭转此前激进技术营销带来的品牌信任危机,以更保守的姿态传递“安全优先”的企业形象。

总而言之,小米这一举措既是应对行业监管要求的合规调整,也体现了企业对技术定位的重新校准,更深层次反映了智能驾驶领域安全优先的行业转型趋势。

各大车企调整智驾动作

说到对于智能驾驶的宣传,不止小米一家车企在调整名称和话术——

就华为系车企而言,以问界为例——

在问界M8发布会上,华为一改以往“遥遥领先”等强调绝对优势的用语,转而使用“强大的能力”“巨大提升”等相对克制的表述,并将高阶智驾功能信息分散呈现于不同宣传模块,弱化技术激进属性。

鸿蒙智行官网对问界M8的ADS功能介绍时,虽然采用了“华为高阶智能驾驶系统”,但在文末备注了“华为高阶智能驾驶系统仅为辅助驾驶而设计,并非自动驾驶,不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。”

图源:百度

与此同时,华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志明确表示:“我们的智驾现在都是辅助驾驶,手不能离开方向盘,眼睛也不能离开驾驶方向。”

不难看出,华为不仅在宣传方面更加克制了,还在不断地强化驾驶员本身的责任,这既是在响应工信部的要求,也是在规避智能驾驶系统的法律风险。

就新势力车企而言,以小鹏汽车为例——

小鹏汽车董事长何小鹏在4月新品发布会上将“自动驾驶”统一改为“智能辅助驾驶”,并计划安排产品经理陪同用户试驾,通过真实场景演示明确功能边界。

此外,小鹏汽车的产品负责人透露,未来用户激活智驾功能前需完成强制学习并通过责任认知测试。

不仅如此,小鹏汽车还推出了智能辅助驾驶安心服务,为使用小鹏AI智能辅助驾驶的车主提供“智驾险”保障,该服务为行业唯一在NGP(导航辅助驾驶)退出后5秒内仍可享受权益的保险,最高补偿金额可达100万元。

图源:微博

显然,小鹏汽车也在将智能驾驶系统和人的责任进行切割,让消费者回归到安全驾驶本身上去,而不是过度依赖智驾,同时努力解决汽车各方主体在数据交互过程中的诸多争议。

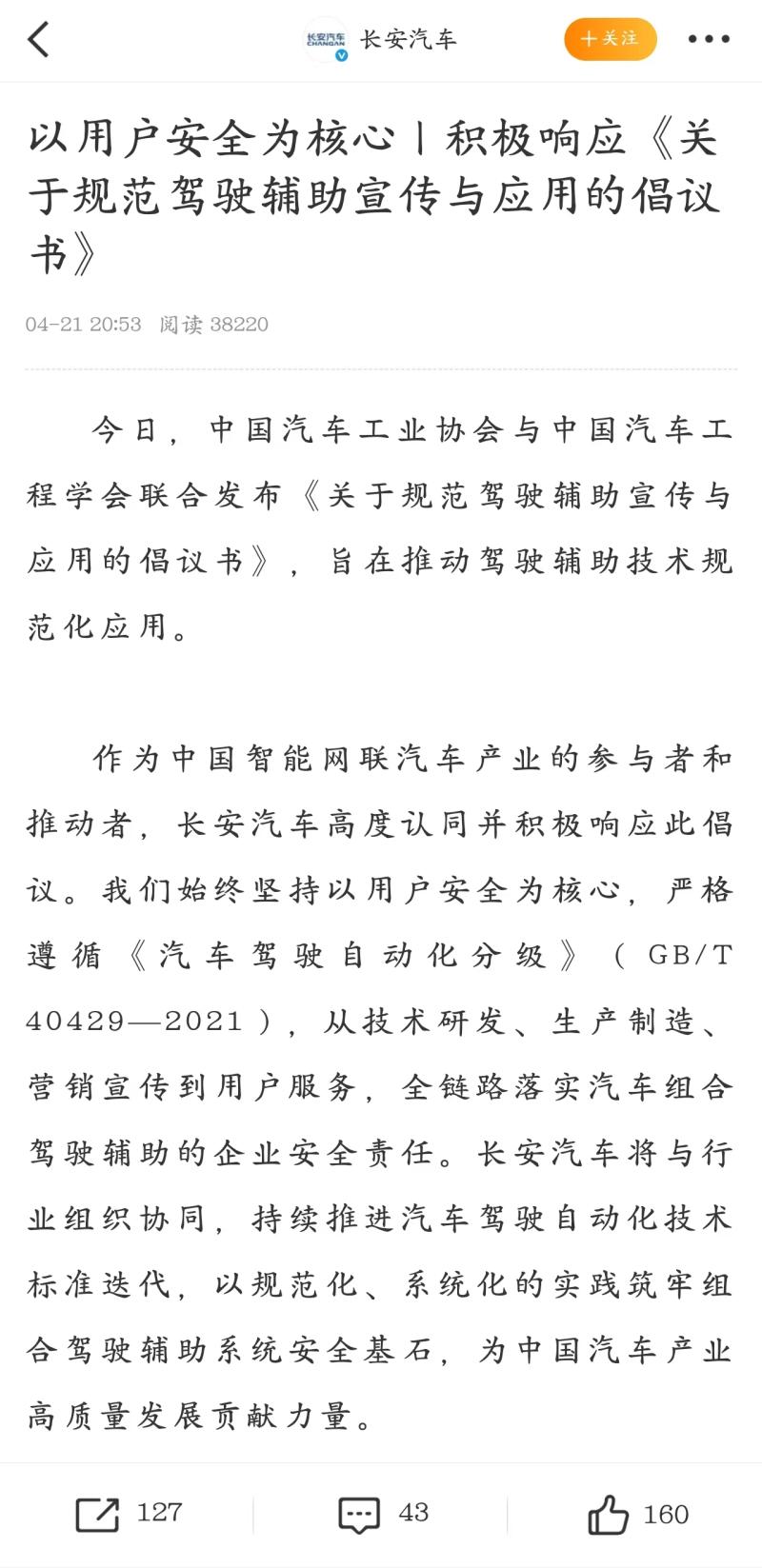

就传统车企而言,以长安汽车为例——

长安汽车积极响应中国汽车工业协会与中国汽车工程协会联合发布的《关于规范驾驶辅助宣传与应用的倡议书》,表示会始终坚持以用户安全为核心,严格遵循《汽车驾驶自动化分级》,从技术研发、生产制造、营销宣传到用户服务,全链路落实汽车组合驾驶辅助的企业安全责任。

图源:微博

此外,长安汽车董事长朱华荣提出“安全是智能化发展的底线”,认为规范辅助驾驶表述不会阻碍技术进步,反而能通过建立清晰的权责关系促进行业健康发展。长安最新车型已取消“L2.5”等非标描述,统一使用“L2级辅助驾驶”。

可见,长安汽车一边在积极响应智驾安全要求的同时,一边推进技术标准化规范,将安全与发展并行,辩证看待智能驾驶,不断推动行业进步。

综上,不难看出,各大车企都在将“技术能力-宣传口径-责任承担”形成逻辑链,将不同等级的智能驾驶技术进行不同的责任划分,建立“能力-责任对等”原则,在积极响应行业规范的同时避免误导消费者和影响车企自身的形象。

智能驾驶何去何从

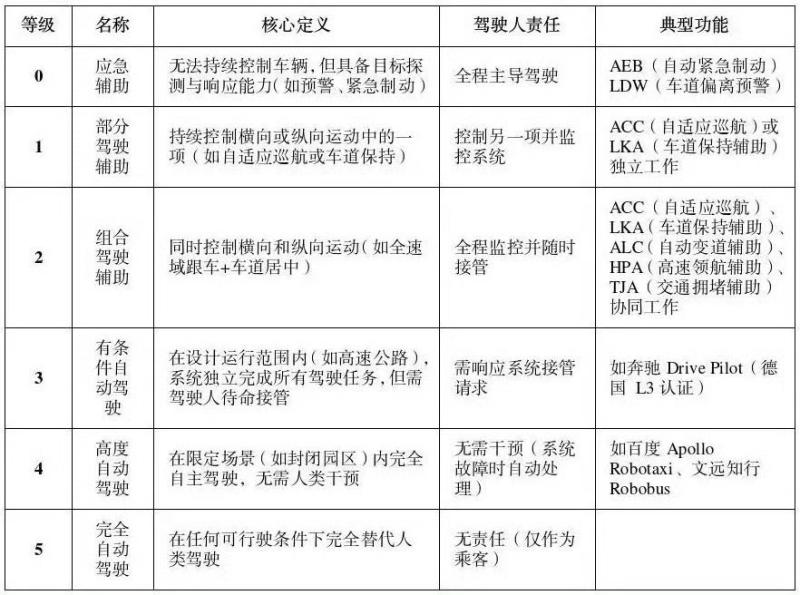

说到智能驾驶,行业普遍将其根据不同技术水平分为L0-L5,其中,L0为应急辅助,L1为部分驾驶辅助,L2为组合驾驶辅助,L3为有条件自动驾驶,L4为高度自动驾驶,L5为完全自动驾驶。

图源:百度

目前为止,我国车辆市场中,L2级智能驾驶渗透率已达45%,覆盖10万-30万元主流车型,成为市场标配。

L3级智能驾驶进入商业化试点阶段,广汽、长安等车企计划在2025年推出量产车型,但仍受限于“指定区域+驾驶员接管”的条件。

L4级智能驾驶在港口、园区等封闭场景实现商用,城市道路的L4级技术仍处于测试阶段,还需依赖车路协同技术进行完善。

显然,我国智能驾驶只是形成了“L2普及+L3试点”的格局,因此当前市场上的智能驾驶都只是辅助驾驶,需要驾驶员全程关注。

智能驾驶若想进一步发展,还有很多方面需要努力——

首先,相关技术还需要突破,如车路协同技术、算法数据等;

其次,相关法规还需要完善,如驾驶主体责任划分、智能驾驶行车规范等;

最后,相关意识还需要提升,如车企宣传智驾时的科普责任、消费者对智驾的认知程度等。

或许只有构建起“技术创新-法规保障-社会共识”三方面的体系,智能驾驶才能更健康良好且安全平稳地发展,从而实现不同技术层级的跨越。

2、电商号平台仅提供信息存储服务,如发现文章、图片等侵权行为,侵权责任由作者本人承担。

3、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@dsb.cn